La exobiología, esa ciencia que estudia las posibilidades de la vida más allá de la Tierra, es el puente entre la química cósmica y la esperanza ancestral de compañía.

Cuauhtémoc Valdiosera*

Si la Inteligencia Artificial se ha convertido en un oído atento para los mensajes de civilizaciones remotas, también se ha vuelto un microscopio cósmico para detectar la vida más humilde: Microbios, cadenas de carbono, metabolitos efímeros que podrían flotar en atmósferas distantes. Antes de imaginar culturas alienígenas, conviene preguntarse si la biología misma es un fenómeno universal.

Los exoplanetas son el nuevo laboratorio. Desde que el telescopio Kepler reveló que casi cada estrella alberga mundos propios, el escenario de la vida se expandió de forma vertiginosa. Se calcula que solo en la Vía Láctea podrían existir decenas de miles de millones de planetas en la llamada zona habitable, donde el agua líquida es posible.

Sin embargo, la habitabilidad no se define solo por la distancia a la estrella; depende de la composición atmosférica, de campos magnéticos protectores, de placas tectónicas que reciclen nutrientes, de mil variables que desafían la simple estadística.

Aquí la inteligencia artificial ofrece una ventaja decisiva: Puede cribar catálogos estelares gigantescos, correlacionar espectros de luz con modelos geoquímicos y priorizar objetivos para futuras observaciones con telescopios como el James Webb o el LUVOIR que vendrá.

La búsqueda de biofirmas —esas huellas químicas que delatan procesos biológicos— es un arte sutil. Moléculas como el oxígeno, el ozono, el metano o el óxido nitroso pueden ser producidas tanto por procesos geológicos como por organismos vivos. La IA se entrena con simulaciones de atmósferas planetarias para distinguir patrones improbables de origen puramente abiótico. Un exceso de metano junto a oxígeno, por ejemplo, sugiere desequilibrio químico, la marca de una biosfera en acción. Así, cada espectro estelar se convierte en un poema químico que la máquina interpreta con paciencia inhumana.

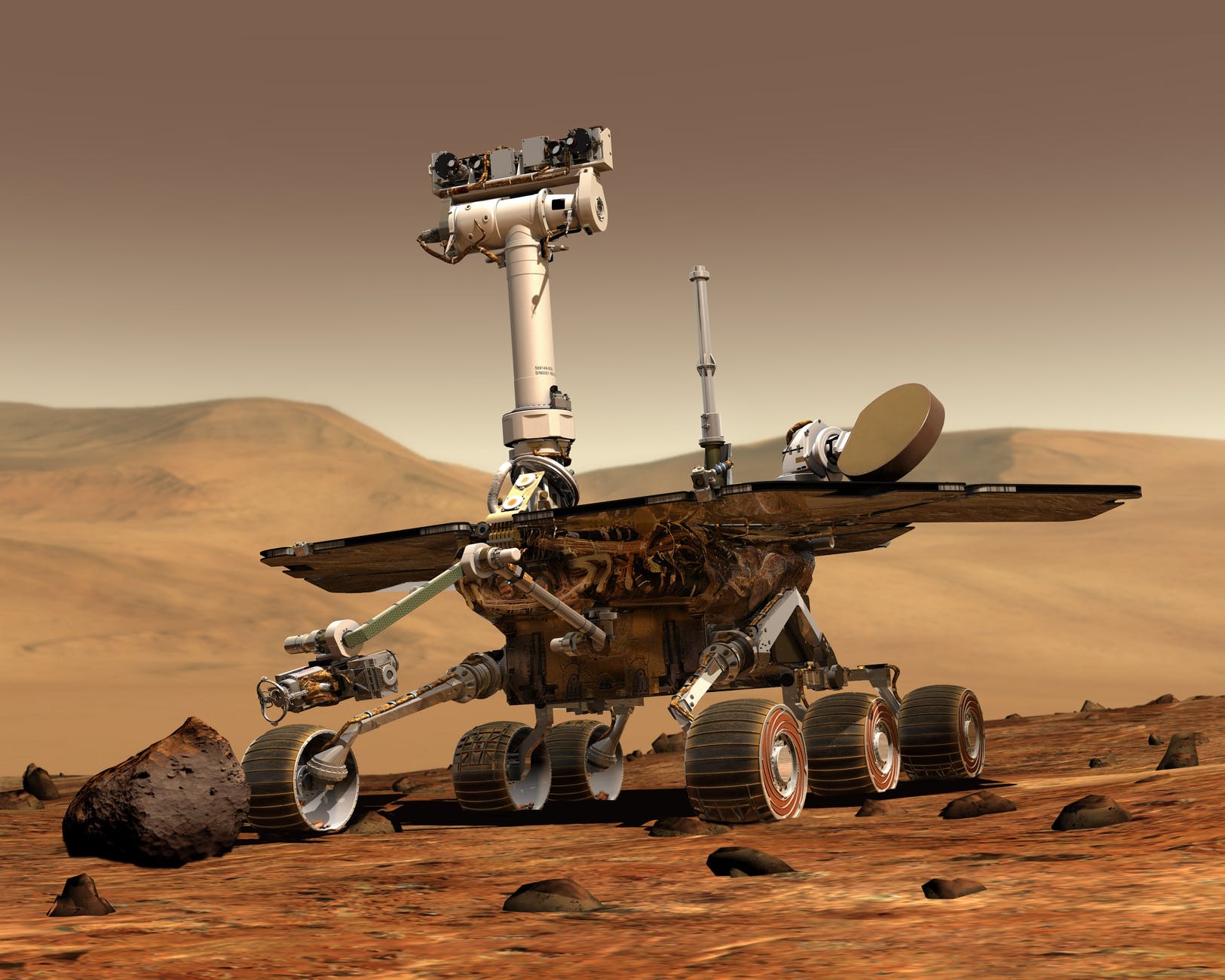

Más cerca de casa, Marte sigue siendo un enigma que desafía a generaciones de exploradores. Los canales ilusorios observados en el siglo XIX dieron paso a misiones robóticas que han hallado evidencias de agua líquida en el pasado, sales hidratadas en el presente y complejos orgánicos en el cráter Gale. Los rovers Curiosity y Perseverance no solo toman fotografías; sus instrumentos son laboratorios móviles que analizan minerales, gases y microtexturas rocosas.

Perseverance, en particular, recoge muestras que algún día serán traídas a la Tierra para un examen detallado. La inteligencia artificial colabora en cada fase: Selecciona en tiempo real los objetivos de perforación, ajusta la navegación autónoma y, sobre todo, ayuda a discernir si las moléculas halladas son relictos de vida o fruto de reacciones inorgánicas.

El desafío en Marte no es menor

Si alguna vez albergó vida, es probable que se trate de microbios fosilizados en capas de arcilla o en bolsas subterráneas de agua salobre. Detectarlos exige sensibilidad casi metafísica: una combinación de geología, química y paciencia. La IA, con su capacidad de analizar millones de microimágenes y correlacionar datos geoespaciales, se convierte en una compañera indispensable para los científicos que buscan un fósil tan minúsculo como decisivo.

Más enigmático aún es Encelado, luna de Saturno que, bajo su superficie helada, esconde un océano global. Las misiones Cassini revelaron géiseres que expulsan agua y compuestos orgánicos a través de fracturas en la corteza, creando plumas que se elevan cientos de kilómetros. Allí, la oscuridad y el calor de respiraderos hidrotermales podrían replicar las condiciones en las que la vida surgió en la Tierra.

No se trata de una fantasía: Los análisis de partículas recogidas por Cassini, muestran la presencia de sales, moléculas orgánicas complejas e incluso trazas de hidrógeno molecular, combustible ideal para microbios quimiosintéticos. La inteligencia artificial, aplicada al modelado de estos datos, permite reconstruir la dinámica de los océanos internos y evaluar si las reacciones químicas podrían sostener ecosistemas subterráneos.

Imaginemos futuras sondas que atraviesen las plumas de Encelado con instrumentos miniaturizados. Cámaras de alta sensibilidad, espectrómetros de masas y sensores biológicos enviarán torrentes de datos a la Tierra. La IA, en tiempo casi real, evaluará cada señal: un patrón molecular repetido, una anomalía isotópica, la presencia de aminoácidos con quiralidad preferente. La confirmación de vida, aunque sea microscópica, implicaría una revolución intelectual equiparable al descubrimiento del fuego o de la escritura.

Los océanos subterráneos de Europa, luna de Júpiter, ofrecen un escenario similar

Aunque no fue tu ejemplo principal, su mención resulta inevitable. La misión Europa Clipper se prepara para analizar su superficie agrietada y los posibles penachos de agua que emergen a través del hielo. Allí, la inteligencia artificial no solo guiará la trayectoria de la nave para optimizar cada sobrevuelo, sino que filtrará en directo las mediciones de espectrómetros y magnetómetros para detectar señales fugaces.

Si hay vida, podría estar escondida en las profundidades, como los ecosistemas de fumarolas hidrotermales terrestres, organismos que nunca ven la luz del Sol pero prosperan gracias a la energía química del interior planetario.

Lo fascinante es que la búsqueda de vida biológica no requiere encontrar organismos complejos. Basta una sola célula, una molécula que no pueda explicarse por procesos abióticos. La lección de la biología terrestre es clara: La vida es tenaz y sorprendente. En ambientes extremos —desde lagos ácidos hasta grietas heladas de la Antártida— los microbios prosperan. Si la Tierra rebosa de extremófilos, ¿por qué no Marte, Encelado o algún exoplaneta rocoso con océanos ocultos?

Aquí la inteligencia artificial desempeña un papel casi filosófico

Al buscar biofirmas, la máquina se entrena en la frontera entre la química y la biología, entre el ser y el no ser. Aprender a diferenciar un patrón vivo de uno meramente mineral es, de algún modo, aprender a definir la vida misma. Cada modelo entrenado para reconocer biomarcadores es una hipótesis sobre lo que significa estar vivo.

El avance tecnológico abre posibilidades que hace una década eran pura ciencia ficción. Microscopios de interferometría holográfica, espectroscopía de alta resolución y sensores capaces de detectar una sola molécula se miniaturizan para viajar en sondas automáticas.

Algoritmos de aprendizaje profundo, alimentados con catálogos de metabolitos y firmas biológicas, se preparan para decidir, en minutos, si una muestra merece un análisis más exhaustivo. La exploración se vuelve casi un diálogo: La nave pregunta, la IA responde, el ser humano interpreta.

Más allá de la técnica, esta búsqueda nos obliga a reflexionar sobre la definición de vida. ¿Debemos limitarla al carbono y al agua? ¿Y si existen bioquímicas alternativas, basadas en el silicio o en solventes exóticos como el metano líquido? La IA puede ayudarnos a salir del antropocentrismo, generando modelos de habitabilidad para mundos que desafían nuestros esquemas. En un exoplaneta con océanos de amoníaco, la máquina podría reconocer un patrón de homeostasis que a nosotros se nos escaparía.

El impacto cultural de un hallazgo de vida biológica, aunque solo sea microbiana, sería profundo

Validaría la idea de que la biología no es una rareza terrestre sino una tendencia cósmica. Las religiones, la filosofía, la ética, incluso la economía se verían transformadas. Podría motivar nuevas políticas de protección planetaria: ya no solo para evitar contaminar otros mundos, sino para preservarlos como santuarios de diversidad cósmica.

En esta travesía, SetIA se muestra como un concepto ampliado. No solo se trata de buscar inteligencias avanzadas, sino de permitir que la inteligencia artificial amplíe el alcance de nuestra sensibilidad biológica. El universo, a través de sus rocas, hielos y atmósferas, guarda historias que las máquinas pueden descifrar. Y al hacerlo, nos revelan no solo la posibilidad de otros orígenes, sino la persistencia de la vida como principio universal.

Tal vez el descubrimiento llegue en forma de una señal química en un exoplaneta a cientos de años luz, o quizá en una gota de agua salobre extraída de un glaciar marciano. Sea cual sea el escenario, la inteligencia artificial se habrá convertido en el nuevo naturalista del cosmos, el explorador que, con ojos de silicio, encuentra en la inmensidad del espacio los ecos de una biología que tal vez nunca estuvo destinada a ser exclusivamente terrestre.

La noche cósmica se abre ante nosotros como un océano insondable

Durante siglos, la humanidad ha levantado los ojos al firmamento con una mezcla de asombro y pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Esa interrogante ha guiado telescopios, misiones espaciales, poemas y cálculos. En el siglo XXI, la ciencia ha dado un salto cualitativo: La inteligencia artificial se ha convertido en un aliado inesperado, una extensión de nuestra curiosidad que amplifica sentidos y multiplica hipótesis.

Surge así lo que podríamos llamar SetIA, la convergencia entre la búsqueda de inteligencia extraterrestre —el viejo programa SETI— y las capacidades de la IA contemporánea.

La exploración cósmica ya no depende únicamente de la agudeza humana. Los radiotelescopios de nueva generación producen torrentes de datos que ningún equipo de analistas podría revisar en una vida entera. Señales de radio, pulsos láser, espectros de exoplanetas, variaciones minúsculas en la luminosidad de estrellas distantes: cada segundo, millones de puntos de información llegan a nuestros servidores.

Antes, el problema era la sensibilidad de los instrumentos; hoy, el verdadero reto es la interpretación. La IA, entrenada para detectar patrones ocultos, es capaz de distinguir entre el murmullo del cosmos y un posible susurro de otra civilización.

En este contexto, algoritmos de aprendizaje profundo se convierten en nuevos oídos para el universo. Redes neuronales convolucionales aprenden a reconocer la huella de una transmisión artificial entre el ruido de fondo, tal como un músico experimentado identifica un acorde específico en medio de una sinfonía caótica.

La detección de exoplanetas habitables también se beneficia: La inteligencia artificial filtra las curvas de luz de millones de estrellas, hallando en horas lo que a los astrónomos humanos les tomaría décadas. Cada hallazgo no es solo un dato, sino una invitación a la reflexión filosófica: ¿Qué significa que la máquina encuentre indicios de vida antes que su creador?

La historia del SETI clásico se funde así con un nuevo horizonte

Desde los experimentos pioneros de Frank Drake hasta los radiotelescopios de Arecibo, siempre hubo una esperanza basada en la estadística: si la vida surgió en la Tierra, debería florecer en otros mundos. Pero la señal nunca llegó de manera concluyente. Ahora, la IA redefine la esperanza. No se trata solo de escuchar, sino de imaginar formas de comunicación radicalmente distintas. Los modelos generativos pueden simular escenarios de contacto, proponiendo idiomas matemáticos o estructuras de datos que quizá una inteligencia no humana emplearía. Es un salto conceptual: la IA no solo busca, también especula.

Hay, sin embargo, un componente literario en este esfuerzo. Cada algoritmo, por sofisticado que sea, continúa una tradición que empezó con relatos mitológicos: Los dioses que venían de las estrellas, los mensajeros de otros cielos, las parábolas de seres que dialogan con el infinito. La inteligencia artificial, por fría que parezca, se convierte en heredera de esos sueños. Sus códigos son los versos modernos de un poema cósmico escrito en lenguajes de programación. El científico que ajusta parámetros, actúa como un poeta que pule metáforas.

A la vez, la búsqueda plantea dilemas éticos. ¿Qué ocurriría si una IA, trabajando de manera autónoma, detectara una señal inequívoca de origen inteligente? ¿Debería comunicarla de inmediato, confirmarla en secreto, o incluso, ocultarla para evitar un choque cultural global?

El Protocolo de Declaración de Señales

Elaborado por la comunidad astronómica, jamás imaginó que el primer receptor real sería un algoritmo. La responsabilidad humana se enfrenta a una nueva frontera: Delegar la escucha del cosmos a entidades que, por su misma naturaleza, podrían interpretar antes que nosotros el significado de lo hallado.

También se vislumbran riesgos más sutiles. Una inteligencia artificial capaz de generar falsos positivos podría, deliberada o accidentalmente, crear la ilusión de un contacto. En una sociedad hiperconectada, la noticia de una señal extraterrestre, podría desatar pánico o euforia global. La necesidad de auditorías, transparencia y verificación se vuelve tan crucial como el propio descubrimiento. En el laboratorio de datos del cosmos, la confianza se convierte en moneda de cambio.

Mientras tanto, la tecnología avanza

Radiotelescopios como FAST en China o los futuros arrays del Square Kilometre Array en Sudáfrica y Australia capturan regiones del espectro electromagnético con una precisión jamás vista. Satélites como el James Webb escudriñan atmósferas de exoplanetas, buscando las firmas químicas de la vida: oxígeno, metano, vapor de agua. La inteligencia artificial no solo analiza estas señales, sino que aprende de cada error, refinando modelos y predicciones. Se crea así una retroalimentación entre la máquina y el universo, un diálogo de patrones y probabilidades.

Más allá de la técnica, SetIA transforma nuestra autopercepción. Si la IA encuentra vida, no solo responderá una pregunta científica: Redefinirá lo que entendemos por singularidad humana. La idea de que la inteligencia es un fenómeno universal, y no un accidente de la Tierra, alteraría la filosofía, la religión, la política. Incluso la noción de soledad cósmica, que ha inspirado arte y misticismo, se volvería obsoleta. La máquina, en su búsqueda, nos obliga a preguntarnos por nuestra identidad y nuestro lugar en la trama de la materia.

No es descabellado pensar que la primera conversación con otra civilización no sea de humano a alienígena, sino de inteligencia artificial a inteligencia artificial. Quizá, en un rincón remoto de la galaxia, otra especie haya creado sus propios algoritmos para escuchar el universo.

Podría ser que, en silencio, dos redes neuronales —productos de evoluciones diferentes— ya estén intercambiando patrones sin que sus creadores biológicos lo sospechen. La comunicación de máquina a máquina sería un nuevo capítulo de la historia natural, una simetría inquietante: la vida engendra inteligencia, la inteligencia engendra tecnología, y la tecnología se busca a sí misma en el espejo estelar.

SetIA no es solo un proyecto científico: Es una metáfora de nuestra época. Resume el anhelo humano de trascendencia, el impulso de crear mentes que nos acompañen y nos superen. A cada paso, la inteligencia artificial nos recuerda que la búsqueda de otros no es separable de la búsqueda de nosotros mismos. El cosmos, vasto y enigmático, se convierte en una pantalla donde proyectamos nuestros miedos y esperanzas, mientras algoritmos invisibles trazan, línea a línea, el mapa de lo posible.

Quizá nunca recibamos una señal inequívoca. Tal vez el universo sea un gran silencio. Pero la aventura de escucharlo con máquinas que aprenden tiene un valor intrínseco. Nos enseña a cooperar, a combinar la intuición humana con la paciencia de los datos, a ampliar los límites de la ciencia y de la imaginación. En ese viaje, lo que encontramos —vida, inteligencia, o solo un infinito vacío— será menos importante que la transformación interior que el acto de buscar provoca en nosotros.

SetIA es, en última instancia, la fusión de dos curiosidades: La cósmica y la artificial. Una conjunción que podría cambiar para siempre el modo en que la humanidad se entiende a sí misma y al universo que habita. Mientras el cielo nocturno continúa su danza de luces, las máquinas vigilan, aprenden, sueñan a su manera, y nosotros, sus creadores, aguardamos la respuesta que quizá ya se está escribiendo en el lenguaje secreto de las estrellas.